Videos

Em Campinas, interior de São Paulo, mulheres e homens negros, com idades entre 70 e 90 anos, são ativos no movimento cultural negro da cidade, essencialmente dedicado à recriação de repertórios musicais afro-brasileiros considerados tradicionais. Embora sejam considerados mestres nas comunidades musicais atuais, suas memórias de mocidade não remetem diretamente a jongos, sambas de bumbo ou maracatus, mas a bailes de gala. Na conjuntura marcada pela segregação, dos anos 40 a 60, no interior de São Paulo, esses bailes, frequentados majoritariamente por negros, são revisitados, evidenciando-se sua importância para a formação de uma comunidade negra iniciada no passado e continuada no presente.

Pimentas nos olhos é um filme em que fotografia, memória, experiência e música se entrelaçam para contar um pouco do viver cotidiano em um bairro “periférico” da região metropolitana de São Paulo, o Bairro dos Pimentas em Guarulhos.

Wolf, Ohuaz, Thais e Fábio narram sua relação com o bairro, suas histórias e sonhos. Suas narrativas dialogam com muitas paisagens que vão se formando a partir das fotografias que outros tantos moradores realizaram ao longo de suas vidas e nas oficinas fotográficas Pimentas nos Olhos não é refresco realizadas desde 2008 pelo VISURB - Grupo de pesquisas Visuais e Urbanas da UNIFESP.

A Pedra Balanceou explora as trocas entre a brincadeira de rua do Nego Fugido e as provocações de agitprop - agitação e propaganda - do teatro de grupo paulistano. Deslocado de seu tradicional percurso em Acupe, no recôncavo baiano, o Nego Fugido que acontece pelas ruas de São Paulo revela uma violenta força estética que vai ao encontro da militância dos grupos teatrais nos movimentos sociais da atualidade. Pelos rastros das saias de folhas de bananeiras trazidas à metrópole irrompem utopias, lutas e tensões.

A Revolta dos Malês, ocorrida em 1835, marca significativamente o universo Afro-Islâmico. Negros alfabetizados, que não aceitaram serem subordinados a senhores de escravos. No Islam, a escravidão é proibida, pois o homem deve servir apenas a Deus. Neste documentário, as expressões estéticas e narrativas entre o povo de santo e os muçulmanos se cruzam, trazendo outras versões que nos fazem adentrar outras histórias, que não sejam apenas as "oficiais", mas também, aquelas que nos são contadas por meio de mitos e que enriquecem este universo mágico que permeia a vida dos malês/muçulmanos.

Cem Asas narra a história de um homem preso em um hospital psiquiátrico, que decide escapar para impedir que sua amada faça um pacto com o Deus da Loucura.

Ao longo dessa tentativa de fuga, o personagem encontra desafios que vão além da lógica racional.

A festa do MBEBE AKAEE, ou a Festa do Porcão, é a principal festa do Povo Cinta Larga. Os convidados de outras aldeias são convidados a dançar, cantar, beber a chicha de mandioca, se divertir e principalmente flechar o porco do mato. A festa foi realizada na Aldeia Roosevelt, em setembro de 2014.

Este documentário registra o processo de construção e execução do trompete Iburi, dos índios Ticuna, instrumento que é tocado durante a Festa da Moça Nova, ritual de iniciação feminina dos Ticuna. A moça que menstruou pela primeira vez ficará reclusa até que seja aprontada sua Festa, ao final da qual ela sairá da reclusão. Atrás do local de reclusão ficarão os instrumentos que aconselharão a moça. Tais instrumentos não podem ser vistos por mulheres, crianças e principalmente pela moça que está sendo iniciada. Paralelamente à construção do Iburi, o filme mostra a história de To’oena, a “primeira moça nova” que, no tempo do mito, quebrou este tabu e pagou com a própria vida.

Trechos de conversas, palestras e seminários que Richard Schechner realizou durante sua visita ao Brasil em meados do ano de 2012. O autor e pesquisador reflete sobre as condições da produção intelectual e artística contemporânea em seminário para o Departamento de Antropologia da FFLCH/ USP. Disserta sobre alguns dos seus conceitos produzidos na intersecção dos campos do teatro e da antropologia em diálogo frutífero junto ao Núcleo de Antropologia, Performance e Drama - NAPEDRA , coordenado pelo Professor John Dawsey; e ainda dança junto com o Núcleo de Artes Afro-Brasileiras.

Este filme foi publicado inicialmente no v.3 n.1, 2018 na Gesto, Imagem, Som. Revista de Antropologia da USP.

Vídeo-aula direcionada ao público jovem sobre tese de doutorado agraciada em 2014 com o Prêmio Capes de Tese em Antropologia e Arqueologia e com o Grande Prêmio “Sérgio Buarque de Holanda” de Tese na grande área de Ciências Humanas, Linguística, Letras e Artes, Ciências Sociais Aplicadas e Multidisciplinar (Ensino).

A artista Izabel Lima percorre os bairros periféricos de São Paulo para apresentar o seu espetáculo itinerante, levando consigo uma mala e seu acordeão. Nessa viagem, a artista nos revela o mundo da produção cultural da periferia, mas, principalmente, o sentido de ser artista e mulher na “quebrada”.

O que Lévi-Strauss deve aos ameríndios? Por meio de entrevistas com alguns dos maiores especialistas na obra do mestre francês – alguns deles, inclusive, ex-alunos seus – este filme mostra como muitos dos conceitos fundamentais do estruturalismo lévi-straussiano tem suas raízes no mundo ameríndio, tanto quanto no pensamento ocidental. Menos do que cobrar uma dívida, trata-se de uma homenagem ao maior antropólogo de todos os tempos. Ao mesmo tempo em que, pela primeira vez, um antropólogo “desantropocentricizou” a antropologia, nos mostrou princípios éticos de pessoas que são compostas de suas relações com o mundo. Lévi-Strauss foi quem melhor revelou a sofisticação do “pensamento selvagem”, colocando-o para dialogar com a mais elaborada filosofia e ciências ocidentais.

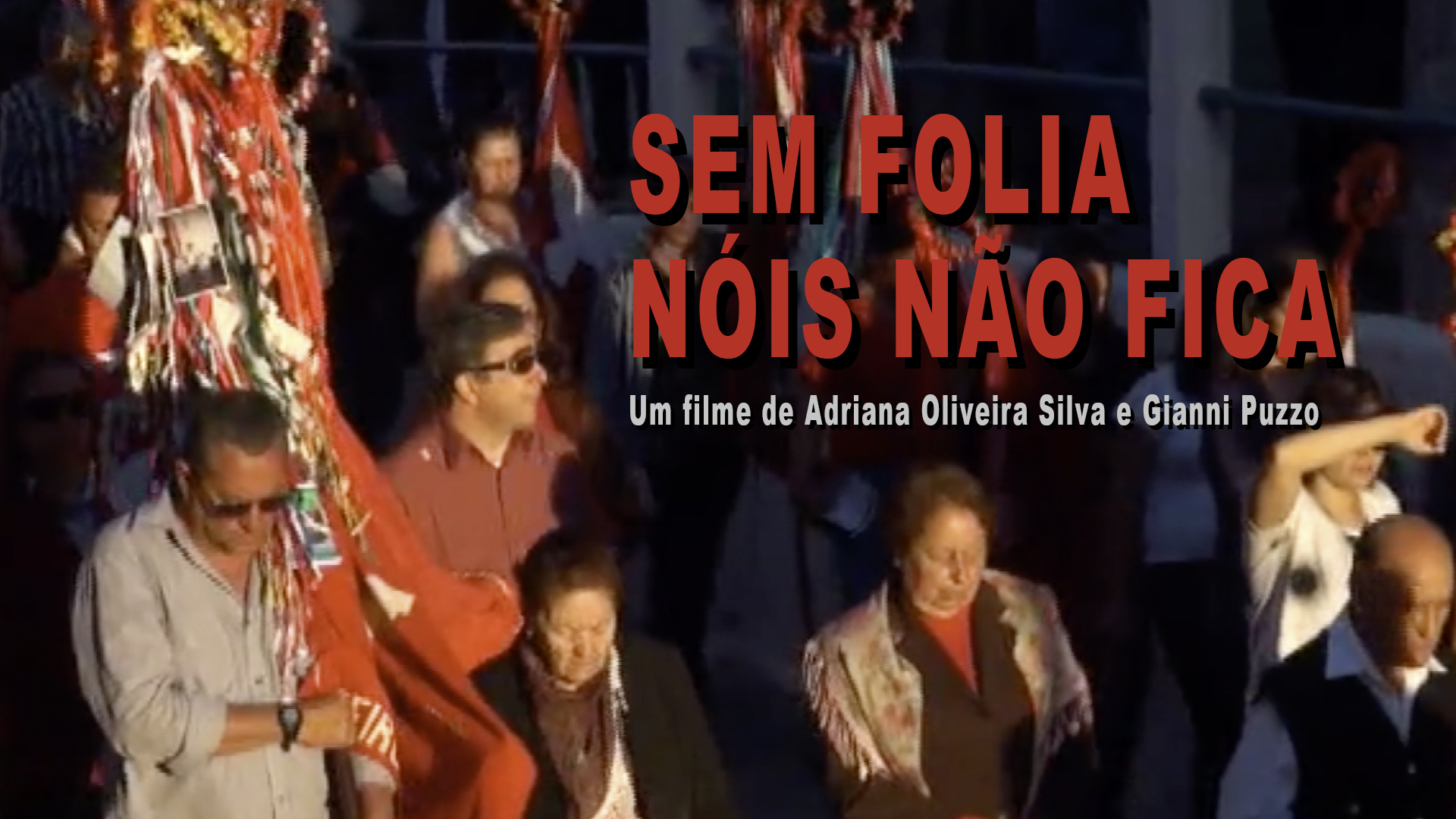

Por quase um ano, dependendo da negociação entre padre, festeiro e mestre de folia, cinco homens saem em jornada como emissários do Divino Espírito Santo. Eles percorrerem a área rural e urbana nas proximidades de São Luiz do Paraitinga e Lagoinha, até Taubaté, de um lado, e Cunha, de outro, cantando de casa em casa para abençoar e pedir prendas para a grande festa em celebração ao Divino na cidade, na época de Pentecostes.

Talvez o giro da Folia seja a parte mais significativa da celebração ao Divino. É significativa no tempo: atua antes, depois e durante a Festa do Divino, transitando o ano inteiro e não apenas nos nove dias de festa; é significativa no espaço: percorre a área urbana e a rural, incluindo a todos; é significativa em sua natureza: reúne sagrado e profano, contagiando o cotidiano com a divindade nos animados pousos do Divino em bairros rurais e nas periferias urbanas do Vale do Paraíba. Neste vídeo, a cantoria da Folia do Divino vai sendo costurada com a vida do seu Vicentinho e da dona Terezinha. Ele, mestre de folia do Divino, ela, devota do Divino, cada um ao seu modo, eles compartilham a experiência ao mesmo tempo cotidiana e milagrosa que a fé no Divino lhes proporciona.

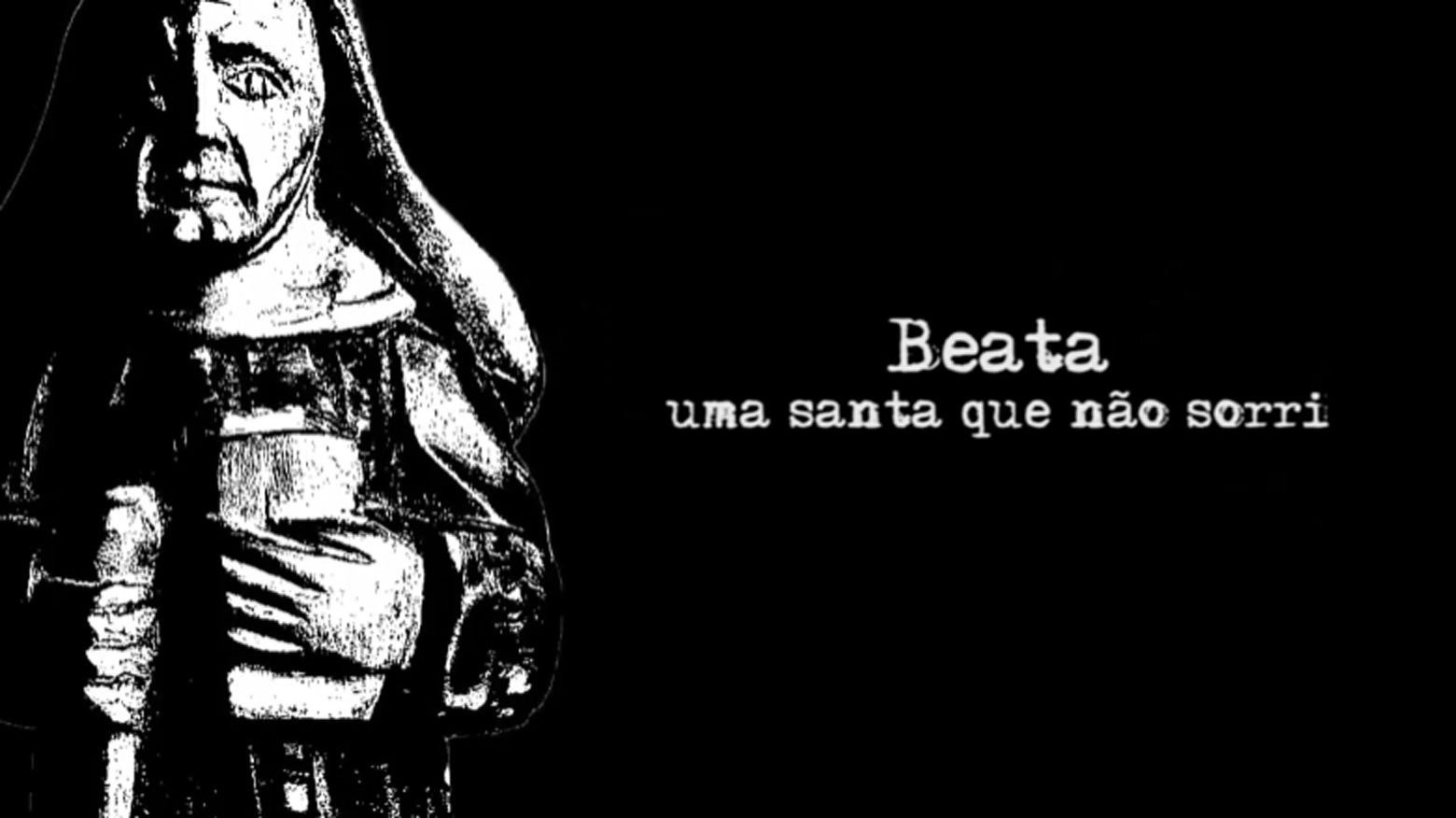

Fruto da pesquisa de doutorado “Vestígios do sagrado: uma etnografia sobre formas e silêncios”, o filme realiza uma “peregrinação” na intenção de localizar as velhas beatas de Juazeiro do Norte – CE e compreender as tenções entre a devoção penitencial dessas senhoras e as vicissitudes do mundo contemporâneo. Como artifício etnográfico, o documentário retrata o processo de elaboração de um corpo de beata por escultores de Juazeiro do Norte. Suas obras descortinam as sutilezas que constituem a identidade penitencial de um corpo de mulher, definido por uma ambiguidade, cuja forma conjura no mesmo suporte atributos de uma santa e de uma mulher do mundo.

Sobretudo poesia aborda as relações que a poesia estabelece com a cidade (espaços, saraus) e com os escritores e leitores. Temos, então, a poesia como personagem central, que interage e reage, que pode ser exposta ou sobreposta por muros cotidianos, porém que segue um caminho próprio adaptando-se ao tempo, espaço e aos novos gostos e anseios.

O povo indígena Manoki vive no noroeste de Mato Grosso e uma de suas atividades produtivas é a venda de pequi na estrada que passa por sua terra. Durante uma oficina de vídeo, jovens decidem mostrar para o mundo de fora um pouco de suas aldeias e do processo de coleta e venda desse fruto. Instigados pela possibilidade de filmarem e serem os próprios protagonistas, eles saem à procura dos velhos numa tentativa de descobrir se existe algum mito sobre o pequi. A elaboração desse filme foi um processo inteiramente compartilhado entre realizadores indígenas e não-indígena: desde a concepção e filmagem, até a edição e finalização. Todas as imagens do filme foram realizadas pelos próprios cinegrafistas manoki.